Pendahuluan

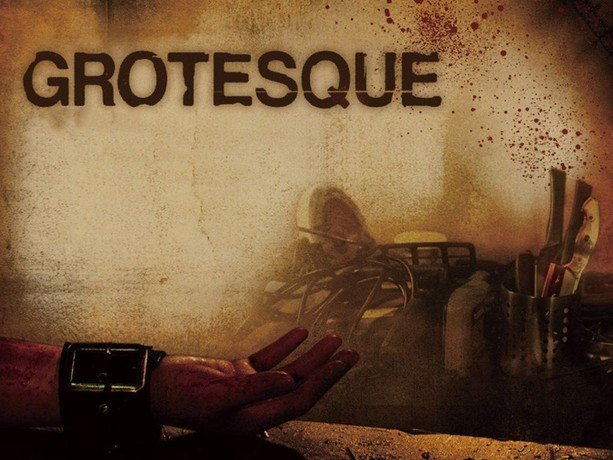

Dunia perfilman horor memiliki banyak subgenre yang lahir dari eksperimen para sineas dalam memancing ketakutan sekaligus rasa tidak nyaman penonton. Salah satunya adalah torture porn, sebuah istilah yang populer sejak awal 2000-an berkat film-film seperti Saw dan Hostel. Di Jepang, sutradara Kōji Shiraishi mencoba mengekspresikan pendekatan yang lebih ekstrem lewat film Grotesque (2009), yang terkenal karena kontennya yang brutal, penuh penyiksaan, dan nyaris nihil narasi konvensional. Film ini bahkan dilarang tayang di beberapa negara, termasuk Inggris, karena dianggap terlalu sadis dan tidak memiliki nilai artistik yang jelas HONDA138.

Artikel ini akan membedah film Grotesque dari berbagai sisi: sinopsis, gaya penyutradaraan, tema, kontroversi, hingga warisannya dalam genre horor ekstrem.

Sinopsis Singkat

Film ini dimulai dengan suasana yang tampak normal. Sepasang muda-mudi Jepang—Takashi dan Aki—tampak sedang berkencan. Mereka baru mengenal satu sama lain, dan hubungan mereka terlihat polos serta manis. Namun, momen bahagia itu tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk ketika mereka diserang oleh seorang pria misterius.

Keduanya terbangun dalam keadaan terikat di ruang bawah tanah yang gelap dan penuh peralatan medis. Sang penculik, yang tidak pernah diberi nama, muncul dengan wajah tenang dan suara tenang pula. Namun di balik sikapnya yang “dingin” tersimpan obsesi gila: ia ingin menguji cinta sejati pasangan itu melalui penyiksaan fisik dan psikologis.

Sepanjang film, penonton disuguhi adegan demi adegan mutilasi, eksperimen medis, hingga permainan psikologis yang sangat mengganggu. Sang penculik memotong, menusuk, mencabik, bahkan melakukan operasi terhadap tubuh korban seolah-olah mereka hanyalah objek eksperimen. Sesekali, ia memberikan harapan palsu, seakan-akan mereka akan dibebaskan jika mampu bertahan. Namun pada akhirnya, harapan itu hanya ilusi yang semakin memperdalam penderitaan mereka.

Tidak ada alur cerita kompleks, tidak ada latar belakang mendalam tentang para tokoh, dan tidak ada resolusi yang menenangkan. Film berakhir dengan tragedi total, meninggalkan penonton dalam perasaan muak sekaligus terjebak dalam pertanyaan moral: apa tujuan sebenarnya dari penderitaan yang dipertontonkan?

Gaya Penyutradaraan

Shiraishi memilih pendekatan minimalis namun brutal dalam mengeksekusi Grotesque. Lokasi hanya berpusat pada ruang bawah tanah yang sempit, sehingga menciptakan kesan claustrophobic. Kamera banyak menyorot wajah korban yang putus asa, bercampur dengan detail close-up penyiksaan yang sangat eksplisit.

Berbeda dengan film horor Jepang lain yang cenderung menekankan atmosfer supranatural atau psikologis—seperti Ju-On atau Ringu—Grotesque hampir sepenuhnya bergantung pada gore. Tidak ada hantu, tidak ada kutukan, hanya manusia kejam yang memperlakukan manusia lain sebagai eksperimen hidup.

Shiraishi sengaja menghapus elemen naratif tradisional. Tidak ada flashback untuk menjelaskan siapa si penculik, mengapa ia melakukan semua ini, atau apakah ada trauma masa lalu. Fokusnya hanya pada proses penyiksaan dan bagaimana korban bereaksi terhadapnya. Pendekatan ini membuat film terasa seperti sebuah “pertunjukan horor” ketimbang cerita sinematik biasa.

Tema dan Makna Tersembunyi

Sekilas, Grotesque terlihat hanya sebagai tontonan sadis tanpa makna. Namun, jika dianalisis lebih dalam, film ini menyimpan beberapa tema menarik:

- Eksperimen Cinta dan Kesetiaan

Sang penculik berulang kali menyebut bahwa ia ingin “menguji cinta sejati” pasangan muda itu. Pertanyaan filosofis pun muncul: sejauh mana seseorang bersedia menderita demi orang yang dicintai? Film ini seolah menampilkan versi paling ekstrem dari ujian cinta, meski caranya benar-benar tidak manusiawi. - Kekuasaan dan Kontrol

Penyiksaan dalam film ini bukan sekadar soal rasa sakit, melainkan bagaimana seorang manusia bisa sepenuhnya menguasai hidup dan mati orang lain. Sang penculik menjadi simbol kekuasaan absolut, sedangkan korban hanyalah objek yang tak berdaya. - Kritik terhadap Konsumsi Hiburan Ekstrem

Ada interpretasi bahwa Grotesque juga merupakan sindiran terhadap penonton horor itu sendiri. Mengapa kita menonton film seperti ini? Apakah kita menikmati penderitaan fiksi? Dengan menyajikan kekerasan tanpa henti dan tanpa konteks, Shiraishi seolah menantang audiens: apakah kalian benar-benar ingin melihat ini?

Kontroversi dan Pelarangan

Film ini menuai kontroversi besar, terutama di Eropa. Pada tahun 2009, British Board of Film Classification (BBFC) menolak memberikan izin edar untuk Grotesque. Alasannya: film ini dianggap hanya berisi eksploitasi penyiksaan tanpa alur cerita, karakterisasi, atau nilai artistik yang memadai. BBFC menyebutnya sebagai tontonan yang “semata-mata ingin mengejutkan dan menjijikkan.”

Di Jepang sendiri, film ini beredar dalam lingkup terbatas, lebih sering dikonsumsi oleh penggemar horor ekstrem atau kolektor film underground. Reaksi kritikus pun terbagi dua: ada yang menyebutnya karya nihilistik tanpa arah, sementara ada pula yang menganggapnya eksperimen artistik tentang batas moral manusia.

Perbandingan dengan Film Serupa

Dalam genre torture porn, Grotesque sering dibandingkan dengan film Barat seperti Hostel (2005) dan Saw (2004). Bedanya:

- Saw masih mengandalkan teka-teki moral dan plot twist.

- Hostel menyoroti sisi gelap pariwisata dan kapitalisme.

- Grotesque membuang semua konteks sosial-politik, fokus murni pada penderitaan fisik.

Hal ini membuat Grotesque terasa lebih ekstrem sekaligus lebih sulit diterima khalayak umum. Namun bagi sebagian penggemar horor hardcore, justru inilah yang membuatnya “jujur” dalam menampilkan horor paling murni: penderitaan manusia tanpa alasan.

Warisan dan Pengaruh

Meskipun bukan film arus utama, Grotesque memiliki tempat penting dalam diskusi tentang batasan horor. Film ini sering dijadikan contoh ketika membicarakan:

- Sampai sejauh mana kekerasan boleh ditampilkan dalam media hiburan.

- Apakah film ekstrem memiliki nilai seni atau hanya sekadar eksploitasi.

- Bagaimana regulasi sensor bekerja di berbagai negara.

Bagi penonton awam, Grotesque mungkin hanya film sadis yang menjijikkan. Namun bagi penikmat horor ekstrem, film ini bisa dianggap sebagai salah satu representasi paling murni dari subgenre gore nihilistik.

Kesimpulan

Grotesque (2009) bukan film yang mudah ditonton, apalagi direkomendasikan kepada penonton biasa. Tidak ada hiburan ringan, tidak ada alur cerita kompleks, dan hampir tidak ada pesan moral yang jelas. Yang ada hanyalah penderitaan manusia yang digambarkan dengan sangat detail dan ekstrem.

Namun, justru di situlah letak keunikan film ini. Ia menolak konvensi, menolak kompromi, dan menantang audiens untuk menghadapi pertanyaan: apakah kita siap melihat wajah paling gelap dari manusia—baik sebagai pelaku maupun penikmat kekerasan?

Bagi sebagian orang, jawabannya adalah “tidak.” Namun bagi sebagian kecil lainnya, Grotesque tetap akan dikenang sebagai salah satu film horor paling ekstrem yang pernah diproduksi. Ia berdiri di persimpangan antara seni dan eksploitasi, antara refleksi filosofis dan tontonan yang memuakkan.

Dengan demikian, Grotesque layak dicatat bukan hanya sebagai film horor, melainkan juga sebagai eksperimen sinema tentang batas kebebasan berekspresi, etika hiburan, dan sisi tergelap jiwa manusia.